22/01/2012

Poèmes de Fresnes

LE JUGEMENT DES JUGES

Ceux qu'on enferme dans le froid, sous les serrures solennelles,

Ceux qu'on a de bure vêtus, ceux qui s'accrochent aux barreaux,

Ceux qu'on jette la chaîne aux pieds dans les cachots sans soupiraux,

Ceux qui partent les mains liées, refusés à l'aube nouvelle,

Ceux qui tombent dans le matin, tout disloqués à leur poteau,

Ceux qui lancent un dernier cri au moment de quitter leur peau,

Ils seront quelque jour pourtant la Cour de Justice éternelle.

Car avant même de juger le criminel et l’innocent,

Ce sont les juges tout d'abord qu'il faudra bien que l’on rassemble.

Qui sortiront de leurs tombeaux, du fond des siècles, tous ensemble,

Sous leurs galons de militaire ou leur robe couleur de sang,

Les colonels de nos falots, les procureurs dont le dos tremble.

Les évêques qui, face au ciel, ont jugé ce que bon leur semble,

Ils seront à leur tour aussi à la barre du jugement.

Quand la trompette sonnera, ce sera le premier travail !

Mauvais garçons, de cent mille ans vous n'aurez eu tant de besogne

Pour tuer ou pour dérober vous n'aviez guère de vergogne,

Mais vous avez bien aujourd'hui à soigner un autre bétail

Regardez dans le petit jour, c'est le chien du berger qui grogne,

Il mord leurs mollets solennels, et le fouet claque à votre poigne.

Rassemblez les juges ici dans l'enceinte du grand foirail.

Pour les juger, je vous le dis, nous aurons sans doute les saints.

Mais les saints ne suffisent pas pour énoncer tant de sentences.

Ceux qu'on a jugés les premiers, autrefois, pendant l'existence,

Comme il est dit au Livre Vrai, ne seront jugés qu'à la fin.

Ils jugeront d'abord le juge, ils pèseront les circonstances.

A leur tour alors d'écouter l'attaque autant que la défense.

Les juges vont enfin passer au tribunal du grand matin.

Les tire-laine dans la nuit, les voleurs crachant leurs poumons,

Les putains des brouillards anglais accostant les passants dans l'ombre,

Les déserteurs qui passaient l'eau happés dans le canot qui sombre,

Les laveurs de chèques truqués, les nègres saoûls dans leurs boxons,

Les gamins marchands d'explosifs, les terroristes des jours sombres,

Les tueurs des grandes cités serrés par les mouchards sans nombre,

Avant d'être à nouveau jugés feront la grande Cassation.

On les verra se rassembler, montant vers nous du fond des âges,

Ceux qui, les raquettes aux pieds, parmi les neiges du Grand Nord

Ont frappé au bord des placers leurs compagnons les chercheurs d'or,

Ceux qui, dans la glace et le vent, au comptoir des saloons sauvages

Ont bu dans les verres grossiers, l'alcool de grain des hommes forts,

Et qui, négligents de la loi, confondant l'oubli et la mort,

Ont rejeté les vieux espoirs de gagner les tièdes rivages.

Ils s'assiéront auprès de ceux qui ont tiré dans les tranchées,

Et puis qui ont dit non, un jour, fatigués des années d'horreur,

Des soldats tués pour l'exemple et des décimés par erreur,

Et près des durs, des militants de toutes les causes gâchées,

De ceux qui tombent en hiver sous les balles des fusilleurs,

De ceux qu'enferment aux cachots les polices des Empereurs,

Et des jeunesses de partout par leurs chefs en fuite lâchées.

Oui, tous, les soldats, les bandits, on leur fera bonne mesure

Ne craignez pas, hommes de bien, ils seront jugés eux aussi.

Mais c'est à eux, pour commencer, qu'il convient de parler ici,

Car la parole est tout d'abord à ceux qui courent l'aventure,

Et non à ceux qui pour juger se sont satisfaits d'être assis,

De poser sur leur calme front leur toque noire ou leur képi,

Et de payer d'un peu de sang leur carrière et leur nourriture.

Les adversaires d'autrefois pour ce jour se sont accordés,

Les justes traînés au bûcher sont auprès des mauvais enfants,

Car les juges seront jugés par coupables et innocents.

Au-delà des verrous tirés qui d'entre eux pourra aborder ?

Qui verra ses lacets rendus, sa cravate et ses vêtements

Socrate juge la cité, Jeanne signe le jugement,

Et à la Cour siègent ce soir la Reine et Charlotte Corday.

Ils passeront, ils répondront, aux tribunaux des derniers jours,

Ceux-là qui avaient tant souci de garder leur hermine blanche,

Et les cellules s'ouvriront, sans besoin de verrou ni clenche.

À la cour du Suprême Appel, ce n'est pas les mêmes toujours,

O frères des taules glacées, qui seront du côté du manche.

Les pantins désarticulés attachés au poteau qui penche

Se dresseront pour vous entendre, ô juges qui demeuriez sourds.

Et ceux qui ont passé leurs nuits à remâcher leurs mauvais rêves,

Les pâles joueurs de couteau, les héros morts pour leur combat,

Les filles qui sur le trottoir glissent la drogue dans leur bas,

Ceux-là qui pendant des années ont perdu leur sang et leur sève

Par le juge et par le mouchard, et par Caïphe et par Judas,

Ils verront le grand Condamné. roi des condamnés d'ici-bas,

Ouvrir pour juges et jurés le temps de la grande relève.

Robert Brasillach

13 janvier 1945.

00:10 Publié dans Détente, Grands classiques, Poésie, Politique / Géopolitique & économie, Seconde guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert brasillach, poèmes de fresnes, le jugement des juges

13/01/2012

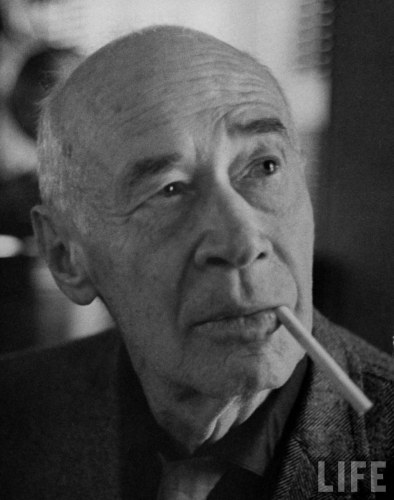

Henri MILLER

Henri MILLER : « Tropique du cancer »

Devenus aujourd’hui des classiques de la littérature érotique, les « Tropique du Capricorne » et « Tropique du Cancer » n’ont rien perdu de leur force explosive. C’est à Paris qu’Henry Miller écrit ces deux romans. Marginal, pique-assiette, désabusé, alcoolique, fauché aux goûts de luxe mais surtout fou de sexe, il y met en scène sa vie exceptionnelle, et chante son amour pour la nuit et ses rencontres improbables. Son appétit vorace et sa curiosité sans limites l’entraînent de Harlem à Broadway, de la place Clichy aux quartiers chic de la rive gauche et au Montparnasse bohème de ces années-là dont il est le plus fidèle chroniqueur. Miller veut tout voir, tout décrire, tout embrasser, sans se soucier de la morale et du bon goût. C’est ainsi qu’il livre deux œuvres foisonnantes qui vibrent encore aujourd’hui d’une énergie démesurée et contagieuse.

Henry Miller est né à New York en 1891… mais c’est en France, où il s’était fixé dès 1930, qu’il fit ses plus grandes rencontres : Anaïs Nin, Blaise Cendrars, Queneau, Durrell. Et c’est aussi en France que furent publiées les éditions originales de Tropique du Cancer et de Tropique du Capricorne, aussitôt interdites dans les pays anglophones. Longtemps confinés par la censure américaine à la clandestinité, ces livres novateurs ont exercé en Europe une profonde influence.

Folio / 1977 / 438 pages – 250 grammes.

Infimes marques de stockage, mais « très bon / quasi neuf » : 2,20 €uros.

Vendu ! / Temporairement indisponible.

Ou, un autre exemplaire : Folio / 1972 / 437 pages – 250 grammes

Etat « moyen+ tirant sur le bon » : 1,50 €uros. / disponible.

Henri MILLER : « Tropique du capricorne »

Des, fous et des idiots asservis par leur croyance à la nécessité inéluctable du travail, pour qui le présent n'est qu'un pont vers un lendemain inatteignable - des lâcheurs de proie pour l'ombre, dupes et victimes d'un système à fabriquer des malheureux : voilà comment Henry Miller, dans sa jeunesse, voit son entourage, voilà ce qu'il refuse d'être. Ce qu'il veut ? Empoigner la vie et la savourer à loisir. Il ne réalisera vraiment son rêve qu'après avoir rencontré la jeune femme à qui est dédié ce livre, Mona ( héroïne des récits' Plexus et Nexus ), et après avoir compris que plus encore que mordre la vie à belles dents, il désire exprimer ce qu'il pense et ressent. Et sa nature ardente, passionnée ( fanatique, disait sa mère ) lui donne énormément à penser et ressentir. La période qu'évoque le présent volume est celle qui précède la découverte de sa vocation d'écrivain, celle où il assume le poste de chef des coursiers de la « Cosmodémonique » en nonchalant et joyeux Priape condamné à la bureaucratie par l'obligation où il est de gagner de l'argent, mais sans pour autant renoncer à assouvir ses fringales.

La sexualité tient une place qui avait fait interdire le livre à sa parution en 1939, mais Henry Miller ne fait pas que fouler aux pieds les interdits : il raconte avec une verve infatigable son enfance à Brooklyn, ses ambitions, sa découverte du surréalisme, sa philosophie. Le texte français de ce volume est une édition révisée destinée à la publication des « oeuvres complètes » et précédée d'une préface écrite pour elle par Henry Miller en 1972.

Le Livre de Poche / 1977 / 412 pages / 205 grammes.

Visiblement jamais lu, très bon tirant sur la quasi-neuf : 2,50 €uros. / Vendu !

Henry MILLER : « Un Diable au Paradis »

Entre 1920 et 1939, on s'en souvient, Paris a été la ville d'élection d'une importante colonie d'artistes et d'écrivains étrangers; parmi eux, la romancière Anaïs Nin et Henry Miller. La première présente au second un certain Conrad Téricand, citoyen suisse passionné d'astrologie et ruiné. Se rappelant ses propres tribulations sans un sou en poche sur le pavé de Montparnasse, Miller aide Téricand de son mieux. La guerre venue, l'écrivain regagne les Etats-Unis. En 1947, il apprend que la situation de Téricand n'a fait qu'empirer. Son bon cœur lui dicte aussitôt d'inviter l'astrologue à Big Sut ( Californie ). Hélas, c'est le diable en personne qu’il installe dans sa maison. Comment vivre avec un démon ( ce qui n’est pas commode ) et comment s’en débarrasser ( ce qui se révèle presque impossible ), tel est le thème de ce récit vibrant de verve où le bouillonnant auteur des « Tropiques » se montre excellent peintre de caractères autant que mémorialiste divertissant.

Le Livre de Poche / 1965 / 192 pages / 120 grammes.

Très certainement jamais lu, comme neuf, nickel : 2 €uros. / Vendu !

Ou, une ré-édition de 1976 / 192 pages / 120 grammes…

Bon état : 1,50 €uros. / Vendu !

-------------------------------------------------

Tropique du Capricorne - Henry Miller – ( Extrait )

Il n'est que de vomir l'âme et de la rendre une fois pour toutes ; le reste suit, sans l'ombre d'un doute, serait-ce au cœur du chaos. Dès le commencement, je n’ai jamais connu que le chaos : un fluide dont j'étais enveloppé, que j'inhalais par les branchies. Dans le tréfonds, où la lune brillait, impassible et opaque, tout n'était que douceur lisse et fécondation ; plus haut, c'était la pagaille, la discorde. En toute chose j'avais tôt fait de voir l'extrême opposé, la contradiction, et entre le réel et l'irréel, I'ironie, le paradoxe. J'étais mon pire ennemi. Il n'était rien que je voulusse faire, que je n'aurais pu tout aussi bien refuser de faire. Enfant déjà, et ne manquant de rien, j'avais envie de la mort : j'avais envie de capituler n'ayant aucun sens de la lutte. J'avais la conviction que de poursuivre une existence que je n'avais pas sollicitée n'apporterait ni preuve ni substance, n'ajouterait ni n'ôterait rien à rien. Tous ceux que je voyais autour de moi n'étaient que des ratés, sinon des grotesques. Notamment ceux qui avaient réussi. Ceux-là, je les trouvais ennuyeux à pleurer. Les faillis de la vie m'attiraient, mais ce n'était pas la sympathie qui me guidait. C'était une qualité purement négative, une faiblesse qui n'attendait que le spectacle de la misère humaine pour s'épanouir. Je n'ai jamais aidé qui que ce fût dans l'espoir de faire le moindre bien; si je secourais les gens, c'était que je n'avais pas le courage de faire autrement. Vouloir changer le cours des affaires humaines me semblait parfaitement inutile ; j'étais convaincu que nul changement profond n'était possible tant que le cœur lui-même n'aurait pas changé, et qui peut se vanter de changer le cœur humain ? De temps à autre, un de mes amis se convertissait : de quoi me lever le cœur. Je n'avais pas plus besoin de Dieu que Lui n'avait besoin de moi, et je me disais souvent que si Dieu existait, ce serait avec calme que j'irais à sa rencontre pour Lui cracher à la figure.

Ce qui m'ennuyait par-dessus tout, c'était que d'ordinaire et à première vue les gens me prenaient pour quelqu'un de bien, de bon, de généreux, de loyal, de fidèle. Peut-être avais-je en effet ces vertus, si oui, cela tenait à mon indifférence : je pouvais me payer le luxe d'être quelqu'un de bien, de bon, de généreux, de loyal et le reste, étant dénué d'envie. Jamais je n'ai été victime de l'envie. Jamais je n'ai envié rien ni personne. Au contraire, je n'ai jamais eu que de la pitié pour les êtres et les choses.

Dès le commencement, j'ai dû m'entraîner à ne jamais avoir de désirs trop violents. Dès le commencement, j'ai été indépendant ; mais c'était tout au plus une malfaçon. Je n'avais besoin de personne, parce que je voulais être libre, libre d'agir, de donner, au gré de mes seuls caprices. Qu'on attendit, qu'on exigeât de moi quelque chose, aussitôt je renâclais. Telle était la forme que prenait mon indépendance. En d'autres mots, j'étais pourri, pourri au départ. Comme si ma mère, au lieu de lait, m'avait nourri de poison et que ce dernier, bien qu'elle m'eût sevré de bonne heure, fût demeuré dans l'organisme. Il n'était jusqu'au sevrage qui ne m'eût laissé indifférent, la plupart des enfants se rebellent alors, ou feignent de se rebeller ; moi, je m'en fichais. Je n'étais pas sorti des langes, que j'étais déjà philosophe. J'étais contre la vie, par principe. Lequel ? dites-vous. Le principe de futilité. Ce n'était que lutte autour de moi. Personnellement, je ne faisais pas le moindre effort. Si je semblais en faire un, c'était pour complaire à quelqu'un d'autre, au fond, je m'en foutais éperdument. Et quand bien même vous pourriez me donner la raison de cet état, je refuserais de vous entendre, parce que en naissant j'avais déjà le sort et qu'on ne peut rien à cela. Plus tard, quand je n'étais déjà plus un enfant, on m'a dit qu'on avait eu un mal du diable à me tirer du ventre de ma mère. Je comprends cela parfaitement. À quoi bon remuer ? À quoi bon sortir d'un endroit où il fait bon chaud, d'un bon refuge bien confortable où l'on vous offre tout gratis ? Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, mon premier souvenir est celui du froid, neige et glace dans le caniveau, givre sur les vitres, sueur glacée sur les murs glauques de la cuisine. Pourquoi les gens vont-ils chercher pour vivre, les cieux étrangers de zones soi-disant tempérées, comme on les nomme à tort ? Parce qu'ils sont par nature idiots, limaçons et couards.

10:46 Publié dans Erotisme, Grands classiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri miller, tropique du capricorne, tropique du cancer, un diable au paradis, érotisme, grands classiques

22/12/2011

Satiricon

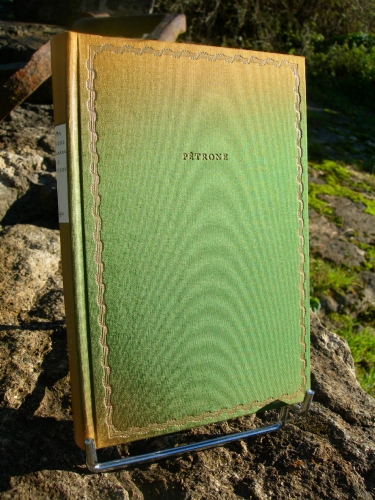

PETRONE : « Le Satiricon »

Traduction de Baillard, revue et corrigée par Jean Loubes.

Avant-propos et notes de J. Malicroît.

Le Club des Editeurs – 1961.

Couverture cartonnée recouverte de soie verte ( à reflets mordorés ) décorée de motifs or, pièce d'auteur et de titre sur tranche, gravure en frontispice. Edition à tirage limité aux souscriptions et exclusivement réservée aux membres du Club des Editeurs. 26 exemplaires marqués de A à Z, 150 exemplaires numérotés de I à CL destinés aux collaborateurs et trois mille exemplaires numérotés de 1 à 3000. Celui-ci est le N° 137.

200 pages – 20 x 13,5 cms – 340 grammes : 9 €uros. / Vendu ! - Temporairement indisponible.

Ailleurs = ...

- Deux exemplaires à 9,80 €uros sur priceminister

- Un à 15 €uros sur Galaxidion.com

- Un à 12 €uros sur maremagnum.com

- Un à 35 euros sur chapitre.com (!?!)

* * * * *

Pétrone occupait ses jours à dormir, et ses nuits, il les consacrait à ses fonctions officielles ou à ses divertissements. Ses moeurs dissolues firent de lui un homme célèbre, comme d’autres obtinrent le renom pour une vie d’activité et de sueur. Son époque ne le tenait pas pour un vulgaire débauché, mais pour un fin libertin à qui son imprudente liberté de langage, qui passait pour de la franchise, valut la faveur populaire. Lorsqu’il fut nommé gouverneur de province et, plus tard, lorsqu’il occupa le poste de consul, il se montra énergique et compétent dans la direction des affaires. Revenu à sa vie licencieuse, il devint bientôt l’un des intimes de Néron, l’intendant de ses plaisirs, arbitre suprême en matière de goût — arbiter elegantiae —, pour qui le luxe était l’un des beaux-arts.

Victime de la jalousie de Tigellin, le favori de l’Empereur, Pétrone, disgrâcié, dut se donner la mort en choisissant un suicide en accord avec la façon dont il avait vécu. Il opta pour la méthode lente : après s’être ouvert les veines, il se banda les poignets et partit s’entretenir de la pluie et du beau temps avec ses amis. Ensuite, il s’offrit un diner fastueux, qui fut suivi d’un petit somme. Loin d’encenser l’Empereur et Tigellin dans le testament qu’exigeait la coutume, il rédigea à la place un document cacheté et adressé à Neron, dans lequel il dénonçait les abominations du tyran et de ses complices. Avant son dernier soupir, Pétrone prît la précaution de briser un vase de grande valeur qu’il possédait, afin d’éviter que l’objet précieux ne tombât entre les mains de l’Empereur.

C’est ainsi que l’historien romain Tacite retrace, dans une miniature d’une incroyable candeur, le portrait d’un certain Gaius Petronius. La tradition veut que celui-ci soit l’auteur du Satiricon, le premier et le meilleur de tous les récits picaresques. Elle veut également que nous n’en ayons conservé que les livres XV et XVI, accompagnés de divers autres fragments. Ledit Pétrone se voit enfin attribuer la paternité, sans plus de preuve qu’un style insurpassé dans la littérature latine, d’un certain nombre de poèmes.

Si Le Satiricon doit son statut de chef-d’oeuvre de la littérature paillarde aux extraits mutilés qui nous sont conservés de lui, quelle réputation lui auraient valu les vingt-quatre livres qui formaient l’oeuvre originale ?

Le Satiricon complet aurait sans doute détrôné Don Quichotte de la place suprême qu’il occupe dans le roman occidental. Hélas, nous ne pourrons jamais en lire que deux passages principaux : une suite d’aventures chaotiques qui se déroulent dans des bouges et d’autres lieux interlopes du pourtour méditerranéen — lesquels ont fort peu changé depuis Pétrone —, et la description d’un festin offert par un certain Trimalchion, ancien esclave affranchi ayant fait fortune, être rèpugnant de vulgarité.

* * * * *

Il m’arrive de relire les Anciens, soit en voyant ce qui, hélas, encombre nos librairies, soit par hygiène de pensée. Un bon vin se doit de vieillir. Pas trop non plus, au risque d’être imbuvable, comme il arrive parfois à certains livres du passé. Pétrone s’en tire bien. Je dirais même qu’il reste très actuel. Détaché de sa gangue de classique défraîchi, il a encore du jus. Et son Satiricon que j’ai ouvert ces derniers jours s’est imposé à moi comme une œuvre frivole, au récit lâche, libre, débridé ; sans rime, ni raison ( du moins apparemment ), vagabondant au gré d’une fantaisie toujours renouvelée et inventive, bref une œuvre moderne. J’ai bien relu : ces seize livres ( seize chapitres dont des parties hélas perdues ) écrits sous la période paroxystique de Néron, entre conjurations et meurtres, et composés de prose et de vers mélangés, de contes et racontars – de digressions dirait-on aujourd’hui – ces seize livres donc n’ont pas de thème central à proprement parler. C’est bien ce qui fait là la « modernité » du Satiricon. On s’y promène allègrement, sautant d’un lieu à l’autre, d’une maison où l’on se moque de l’éloquence du moment à un autre logis où l’on fait amplement bombance, quand on ne finit pas dans une chambre de lupanar à trois ou plus... Un « roman » déjanté où il est fait état d’aventures singulières, colorées, pittoresques, vécues par des héros mi-gouapes, mi-voyous – d’antihéros pourrait-on dire – que le ridicule même ne semble plus tuer. Pétrone s’amuse à brosser des portraits comme des croquis pris sur le vif, à nous confier le fruit de ses observations – scènes vues ou vécues – à exploiter le merveilleux filon du burlesque parodique, usé ici jusqu’à la corde, à épingler moqueusement discours, clichés ayant cours à l’époque et manies littéraires qui voudraient glorifier avec pompe et grandeur philosophie et poésie et éloquence ! Ni thème, ni trame véritable ne soutiennent le Satiricon. Un ton léger et caricatural ( de romans grecs préexistants ? ), une verve sans limites lui donnent son élan. Tout se passe en disputes, en réconciliations sur l’oreiller – ou bien ailleurs – en cocufiages, en projets de vengeance, en complots sombrement ourdis pour se finir en rire et en chansons, en libations et galipettes. Hommes, femmes, gitons, tout semble bon pour jouir de l’amour. Pétrone, nous dit Tacite dans ses Annales, n’avait pas la réputation d’un « débauché... mais celle d’un voluptueux raffiné dans son art. » A sa mort, précise-t-il, « il ne voulait entendre que vers badins et poésies légères. » Heureux temps où, même sous la férule d’un empereur dément, pour peu qu’on trouvât fin, profond, gracieux de raconter sans fard les fariboles, fredaines, secrets d’alcôve de ses contemporains, on pouvait vivre d’insouciance ! Heureuse et saine liberté ! Pétrone est vivifiant. Il faut le lire - ou le relire. Sans trop savoir pourquoi - sans doute à cause de la dérive des personnages, j’ai repensé à Accatone de Pasolini. Il m’est venu aussi l’idée que Le Satiricon était l’illustre ancêtre du roman picaresque. Derrière Encolpe, narrateur et héros de sa propre destinée, se cache déjà Gil Blas de Santillane.

( Yves CARCHON / http://editionsduportdattache.over-blog.com )

* * * * *

16:02 Publié dans Grands classiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petrone, satiricon, le club des editeurs 1961

13/12/2011

In memoriam – Henry de Monfreid

13 décembre 1974…

Henry de Monfreid, l’un des derniers véritables aventuriers, s’éteignait à Ingrandes, dans l’Indre. Ecrivain, peintre, contrebandier, trafiquant, opiomane, pilote, espion… un homme en dehors du temps et des sentiers battus, des lois et des règles, un homme pour qui la vie ne pouvait être qu’aventures !

En attendant de ( très bientôt ) découvrir ( ou redécouvrir ) ses écrits via ce blog…

>>> http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_de_Monfreid

17:53 Publié dans Aventures, Grands classiques, In memoriam | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : in memoriam, henry de monfreid